All in Good Health.

Healthy mouth, body and mind.

Keyakizakaue Medical and Dental Clinic offers dentistry, cardiology, medical care, and general internal medicine.

We offer complete appointments and private rooms to ensure your time is well-spent,

Our specialists will provide you with the best treatment in privacy.

Most Viewed Pages

7 Features

1. We provide highly specialized outpatient care.

A medical specialist is defined as "a physician who has received appropriate education and acquired sufficient medical skills in his or her respective field of practice and is able to provide standardized, specialized medical care that is trusted by patients. Our board-certified physicians, who are assured of their high clinical competence, provide the best, highest quality, and most advanced care to our patients.

Qualifications2. Highly accurate medical examinations using the latest equipment

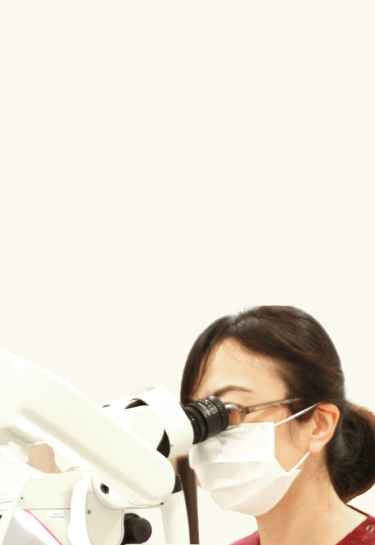

Dental Microscope Microscopes

We have introduced a dental microscope. This instrument can magnify the field of view up to approximately 40 times that of the naked eye, allowing for high-definition observation when a level of precision treatment that is impossible with the naked eye is required.

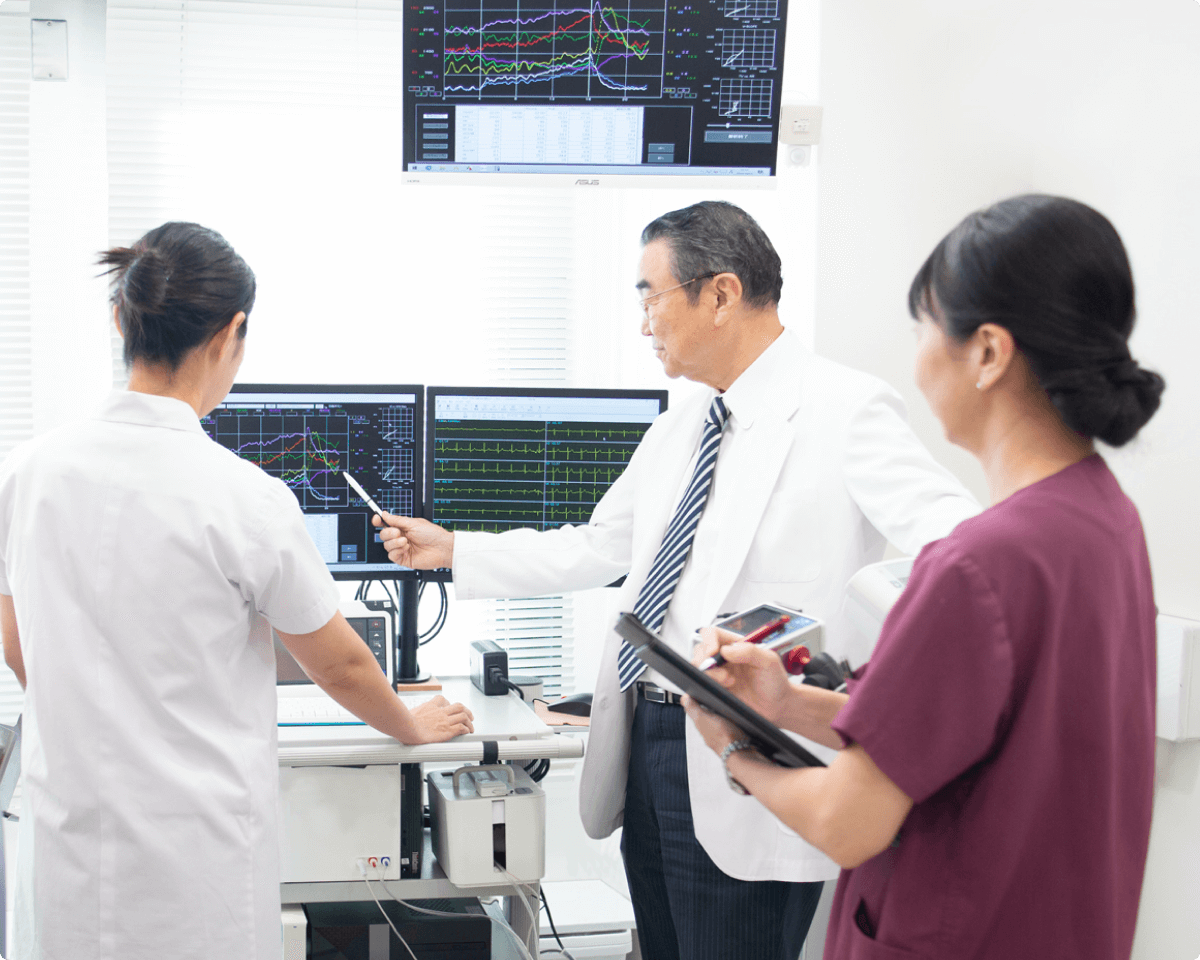

Medical Echo Versana Premier

It is possible to evaluate the morphology and dynamics of the intracardiac lumen and valves by tomography, M-mode, and various Doppler methods, as well as to perform various analyses such as time-phase analysis. It is a test that can be used for basic and various evaluations in cardiovascular diseases.

Facilities3. We provide seamless treatment through internal medicine and dentistry.

Keyakizakaue Medical and Dental Clinic offers both cardiology and dentistry services. For those who have systemic diseases such as heart disease and are anxious about undergoing dental treatment, dental treatment can be performed under the supervision of a cardiologist. We can also provide dental treatment with intravenous sedation by an anesthesiologist.If you have ever been anxious about receiving dental treatment, please contact us.

About Us

4. Waiting time is minimal by appointment only.

By making appointments, we can eliminate unnecessary waiting time and ensure that the patient is treated with care and efficiency. The medical department charges an appointment fee as part of selective medical care.

5. All treatment is done in a completely private room.

We do not want people to know too much about your mouth or even your body... All of our medical and dental rooms are completely private. We provide a private room for you to receive a medical examination in a space where your privacy is protected.

6. We also see patients on Sunday mornings.

We see patients on Sunday mornings. Even those who are busy on weekdays can come to our office.

7. We are closely affiliated with major hospitals in the area.

In accordance with a national policy, local medical institutions and core hospitals are required to share the same roles, and the clinic has established a wide range of partnerships not only with core hospitals in Minato-ku, but also with specialized hospitals and university hospitals that specialize in cardiovascular diseases to respond to various situations.

For Medical ProfessionalsFirst Visit

Information about medical and dental office hours and the flow of medical examinations.

More

News

2026.2.2冬に意外と多い「かくれ脱水」とは?

「脱水」と聞くと、真夏の炎天下や汗だくの場面を思い浮かべる方が多いかもしれません。

ですが実は、冬にも気づかないうちに水分が足りなくなっている人が少なくありません。

それが「かくれ脱水」と呼ばれる状態です。

喉が渇かない、汗をかいていない。

それなのに体は少しずつ水分不足に傾いている——。

今回は、冬に起こりやすい“かくれ脱水”について、原因やサイン、日常でできる対策をまとめてみました。

かくれ脱水とは?

かくれ脱水とは、自覚症状がほとんどないまま、体内の水分が不足している状態を指します。

重度の脱水とは違い、「フラフラする」「倒れる」といった明らかな症状は出にくいため、見過ごされがちです。

しかし、水分は血液の流れ、体温調節、内臓や脳の働きなど、あらゆる生命活動に関わっています。

少し足りない状態が続くだけでも、体調の“なんとなく不調”につながりやすくなります。

なぜ冬に脱水が起こりやすいのか?

① 喉の渇きを感じにくい

寒い季節は発汗量が減り、喉の渇きも感じにくくなります。

「今日はあまり飲んでいないけど、喉が渇かないから大丈夫」と思ってしまいがちです。

② 暖房による乾燥

室内は暖房で空気が乾燥しやすく、呼吸や皮膚から水分が失われやすい環境になります。

自分では気づかないうちに、少しずつ水分が奪われています。

③ トイレを我慢しがち

寒いとトイレに行くのが面倒で、水分摂取を控えてしまうことも。

結果として、1日の総摂取量が減ってしまいます。

④ 体調不良時はさらに不足しやすい

風邪気味、食欲不振、胃腸の不調があると、水分摂取量はさらに減りがちです。

こんなサインはありませんか?

以下のような症状がある場合、軽い水分不足が関係している可能性があります。

- 口の中や唇が乾きやすい

- 尿の色が濃い

- 便秘気味になる

- なんとなく体がだるい

- 頭が重い、集中しにくい

- 足がつりやすい

- 肌が乾燥しやすい

「年齢のせい」「寒さのせい」と思っていた不調が、

実は水分不足だった、ということも珍しくありません。

冬の水分補給で意識したいポイント

① 一気に飲まない

一度に大量に飲むと、体に吸収される前に排泄されてしまいます。

こまめに、少量ずつが基本です。

② 冷たい水にこだわらない

冷たい水が苦手な冬は、

- 白湯

- 常温の水

- ノンカフェインのお茶

など、体に負担の少ない温度の飲み物がおすすめです。

③ 食事からの水分も大切に

スープ、味噌汁、鍋料理などは、水分+栄養を同時に摂れる優秀な存在。

「飲み物+食事」の両方で補う意識を持つと無理がありません。

④ 朝の一杯を習慣に

起床後は、睡眠中に失われた水分で体が乾いた状態です。

朝起きてすぐのコップ1杯は、冬こそ意識したい習慣です。

高齢の方は特に注意が必要?

年齢を重ねると、喉の渇きを感じにくくなると言われています。

また、体内の水分量そのものも若い頃より少なくなりがちです。

そのため、

「喉が渇いたから飲む」ではなく、

**「時間を決めて飲む」「習慣として飲む」**ことが大切になります。

まとめ:冬こそ“意識して飲む”が大切

かくれ脱水は、気づかないうちに体調の土台を崩してしまうことがあります。

特別なことをする必要はありません。

- 少しずつ

- 無理のない温度で

- 日常の中に組み込む

それだけでも、体はずいぶん楽になります。

「最近なんとなく調子が出ないな」と感じたら、

まずは今日の水分量を少し振り返ってみるのも、ひとつのきっかけになるかもしれません。

2026.1.11新しい一年、体と心を整えることから始めてみませんか?

あけましておめでとうございます。

新しい年が始まり、「今年こそは健康に気をつけたい」「生活を少し整えたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。

年末年始は、食生活が乱れたり、運動量が減ったり、生活リズムが崩れやすい時期です。その影響で、

・なんとなく体が重い

・疲れが抜けにくい

・眠りが浅い

・気分がすっきりしない

といった不調を感じている方も少なくありません。

新年は、「大きな目標」よりも「小さな整え直し」から始めるのがおすすめです。

今年の健康習慣は“リセット”ではなく“微調整”

「毎日運動する」「完璧な食生活にする」といった高い目標は、続かないことも多いものです。

そこで意識したいのが、今の生活を少しだけ整えるという考え方です。

例えば

・寝る時間を15分早めてみる

・エレベーターではなく階段を1フロア分使ってみる

・水分を意識してこまめにとる

・深呼吸をする時間を1日に数回つくる

こうした小さな積み重ねが、体調や気分の安定につながっていきます。

体の状態を「知る」ことも、立派な健康管理

健康づくりというと、「何かを頑張る」イメージが強いですが、

今の自分の体の状態を知ることも、とても大切です。

・睡眠は足りているか

・運動量は自分に合っているか

・疲れやすさは年齢や生活に見合っているか

体の声を知ることで、無理のない選択ができるようになります。

無理なく続くことが、いちばんの近道

健康は、短期間で結果を出すものではありません。

だからこそ、「続けられること」を選ぶことが大切です。

気分が落ちたら少し休む日があってもいい。

思うようにできない日があっても、また戻ればいい。

そんな柔軟さが、長く健康を保つ秘訣だと感じています。

今年も、あなたの健康をそっと支えられる存在で

当院では、日々の不調や違和感、生活習慣に関するご相談もお受けしています。

「これくらいで相談していいのかな?」と思うことこそ、実は大切なサインかもしれません。

新しい一年が、心も体も少し軽くなる一年になりますように。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

2025.12.8マイクロバイオーム最新研究~応用編~日常に取り入れるべき健康法

前回のブログでマイクロバイオームについて紹介しました。今回はその内容をどう日常生活に取り入れられるかを深堀りしていきますので、ぜひ参考にしてみてください!

①発酵食品を毎日ひとつ食べる

腸に良い食生活を作りたいなら、発酵食品!

毎日1種類食べることを意識してみましょう。

- 納豆

- 味噌(味噌汁でOK)

- ヨーグルト

- 漬物

どれでもいいので、

「毎日ひとつは発酵食品」 を徹底すると腸内環境が整いやすくなります。

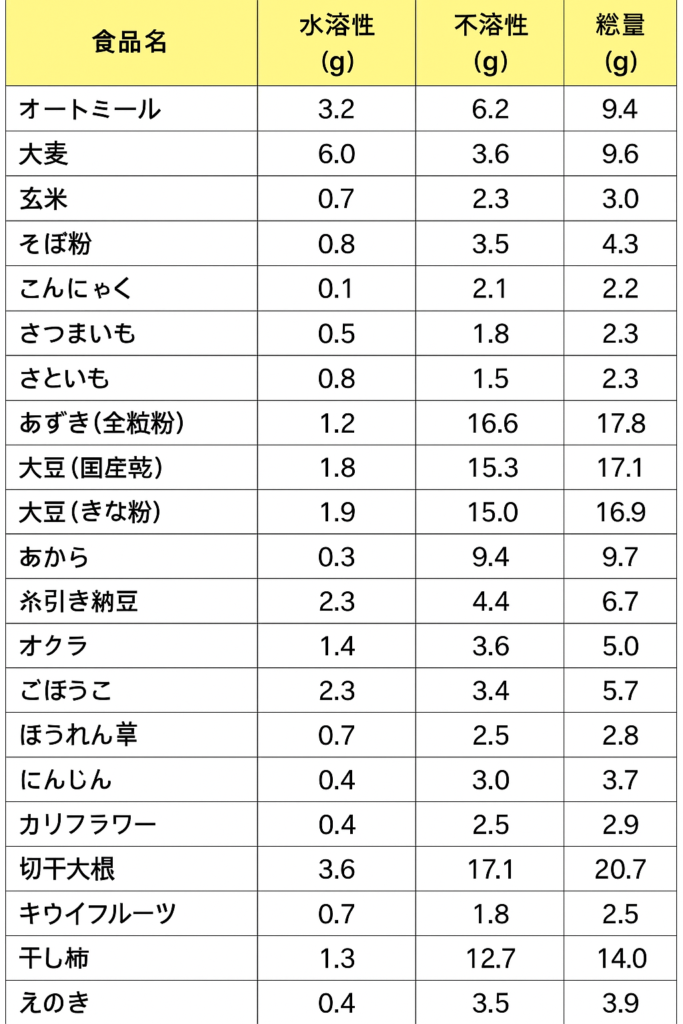

②食物繊維は“水溶性+不溶性”の2種類をセットで摂る

食物繊維は 1種類だけでは実は不十分なようです。

腸内細菌のエサになる“水溶性”と、腸の動きを助ける“不溶性”の両方を摂ると良いでしょう。

下の表は水溶性、不溶性食物繊維を多く含む食材です。

〔食物繊維が多い食品一覧表 100g当たり〕(g)

※七訂食品成分表2016より

③毎日違う種類を食べる

腸内細菌の多様性保つため「同じ食品ばかり食べ続ける」習慣は腸にとってマイナスです。

- 納豆だけ

- 乳酸菌飲料だけ

- ヨーグルトだけ

ではなく、

「発酵食品」「水溶性繊維」「不溶性繊維」をローテーション で組み合わせることが重要です。

④ストレスケアは腸のためにも必要

腸内環境はストレスに非常に影響を受けます。

交感神経が優位になりすぎると腸の動きが悪くなるため、

ストレスを放置することは腸の健康を削ること になりかねません。

そのため、以下のような“脱ストレス”の習慣を取り入れてみましょう。

- 深呼吸

- ヨガ、運動

- ゆっくりお風呂に入る

- スマホを短時間置く

- 好きなことを10分だけやる

こうした小さな習慣でも、腸にプラスに働きます。

▼まとめ

腸内環境を整えたいと思ったら、ぜひ次の4つを意識してみて下さい。

- 毎日ひとつの発酵食品を食べる

- 水溶性+不溶性の食物繊維をセットで摂る

- 食べる食品をローテーションして多様性をつくる

- ストレスケアを毎日の習慣に必ず入れる

2025.11.12腸と脳はつながっていた!マイクロバイオーム最新研究

〜あなたの“腸”が心と脳の健康を左右する〜

「なんだか最近、気分が落ち込みやすい」「ストレスがたまるとお腹の調子が悪くなる」

そんな経験はありませんか?

実は、腸と脳は密接につながっているということが、近年の研究で次々と明らかになってきているようです。

今回は、私が調べて面白いと思った「腸と脳」の関係について書いてみます。

専門家の意見ではないので、あくまで「こういう話もあるらしい」という感覚で読んでもらえると嬉しいです。

腸は“第二の脳”?

腸は、食べたものを消化・吸収するだけの器官ではありません。

腸の壁には約1億個もの神経細胞が存在し、脳に次ぐ神経ネットワークを持っていることから「第二の脳」とも呼ばれています。

腸と脳は「腸脳相関(gut-brain axis)」と呼ばれるネットワークでつながっており、神経・ホルモン・免疫システムを介して互いに情報をやり取りしています。

さらに、腸内細菌が作り出す物質がこのやり取りに深く関与しています。

例えば、

- セロトニン(幸せホルモン):実はその約90%が腸で作られています。

- 短鎖脂肪酸:腸の健康を守るだけでなく、神経伝達物質の働きにも影響します。

つまり、腸内環境が整うと脳も穏やかに働き、逆に腸が乱れると気分や思考にも影響が出るというわけです。

うつや不安と腸内環境の関係

最近の研究では、腸内細菌のバランスがメンタルヘルスに影響を与えることが分かってきました。

たとえば、カナダ・マクマスター大学の研究チームは、うつ病患者の腸内細菌をマウスに移植したところ、マウスも抑うつ行動を示したという興味深い結果を発表しています。

また、腸内細菌が作る短鎖脂肪酸には、ストレスホルモンの分泌を抑える作用があることもわかっています。

腸内環境が乱れると炎症性物質が増え、それが血液を介して脳に届き、神経の働きを妨げることも。

つまり、「ストレスで胃が痛い」だけでなく、「腸の状態が悪いと気分まで落ち込む」というのは、科学的にも理にかなっているのです。

最新研究:パーキンソン病や認知症との関連

さらに注目されているのが、神経変性疾患と腸内細菌の関係です。

パーキンソン病の患者さんでは、病気の発症よりも前に便秘など腸のトラブルが起こることが多く、腸内環境との関連が疑われてきました。

近年、スウェーデンの研究では、特定の腸内細菌の減少がパーキンソン病の進行と関係している可能性が報告されています。

また、アルツハイマー型認知症においても、腸内細菌が作り出す物質が脳の炎症やβアミロイドの蓄積に関与していると考えられています。

これらの研究から、「腸を整えることが、将来の脳の健康を守るカギになるかもしれない」と注目が高まっています。

日本人に多い食習慣と腸活のポイント

腸の健康を整えるには、多様な腸内細菌を育てることが重要です。

そして、そのためには「毎日の食事」がカギ。

特に日本人には、古くから発酵食品を取り入れる文化があります。

納豆、味噌、ぬか漬け、甘酒、ヨーグルトなどは、善玉菌を増やし、腸内環境を整える心強い味方です。

また、発酵食品だけでなく、腸内細菌のエサとなる食物繊維を十分に摂ることも大切です。

野菜、海藻、きのこ、豆類などを組み合わせてバランスよく食べることで、腸内フローラが豊かになり、心身ともに調子が整いやすくなります。

さらに近年の研究では、「多様な食材を食べる人ほど腸内細菌の多様性が高く、健康リスクが低い」という結果も出ています。

日本の食文化はまさに、“腸に優しい食文化”なのです。

今後の展望:個別化腸内フローラ治療へ

現在、世界中で腸内フローラの個別解析が進んでいます。

便のサンプルから腸内細菌の種類やバランスを解析し、その人に合った食事・運動・サプリメントを提案するサービスも登場しています。

将来的には、腸内細菌を調整することでうつ病や認知症などの治療をサポートする**「マイクロバイオーム療法」**が実用化される可能性もあります。

すでに欧米では、特定の腸内細菌を補うプロバイオティクス製剤の臨床試験が始まっており、腸から心と脳をケアする時代がすぐそこまで来ています。

まとめ 〜“腸を整えること”が、未来のあなたを守る〜

これまで“腸活”というと美容や便通のためという印象が強かったかもしれません。

しかし今、世界の研究者たちは「腸は心と脳の健康のカギを握っている」と考えています。

腸内環境を整えることで、気分が安定し、集中力が高まり、将来的な脳の病気を防ぐ可能性もあります。

まずは発酵食品や食物繊維を意識して取り入れ、腸を喜ばせる食生活を始めていきたいですね!

2025.10.6ウェアラブルデバイスで“見えない健康”を可視化する時代

こんにちは!最近、街で腕にスマートウォッチをつけている人をよく見かけませんか?正直なところ、私はまだ使ったことがありません。「便利そうだけど、実際どうなの?」と思い、調べてみました。

睡眠の深さや心拍数、運動の消費カロリーまで、普段は気づけない体の状態を“数値”で見ることができ、自動で記録してくれるのはずぼらな私にとってとても魅力的だと感じました。

今回は、そんなウェアラブルデバイスがどのように私たちの健康管理を変えてくれるのかご紹介していきます。

健康管理は「感覚」から「データ」へ

これまで「疲れている気がする」「昨日はよく眠れたと思う」といった健康の判断は、どうしても主観に頼ることが多かったと思います。ところが、スマートウォッチやフィットネストラッカーを使うと、客観的なデータが毎日自動で集まります。

- 睡眠時間・睡眠の質

- 1日の歩数や消費カロリー

- 心拍数や血中酸素濃度(SpO₂)

- ストレスレベル(心拍変動から推定)

これらを見える化することで、「なんとなく」ではなく「具体的に」自分の体調を把握できるようになるのです。

心拍変動(HRV)が教えるストレスと疲労

最近特に注目されているのが「心拍変動(HRV: Heart Rate Variability)」です。これは心拍の間隔のゆらぎを数値化したもので、自律神経のバランスを反映していると言われます。

- HRVが高い → リラックスしていて回復力が高い状態

- HRVが低い → ストレスや疲労で自律神経が緊張している状態

たとえば、同じ8時間睡眠でもHRVが低ければ「質の悪い睡眠」だった可能性がある、ということがわかります。スポーツ選手もこの数値をトレーニングの強度調整に活用しているそうです。

睡眠の質を数値化するメリット

ウェアラブルデバイスの大きな魅力のひとつが「睡眠トラッキング」。

眠っている間の体の動きや心拍数を測定し、

- 浅い睡眠

- 深い睡眠(ノンレム睡眠)

- 夢を見やすいレム睡眠

といったサイクルをグラフで示してくれます。

これを見ると「夜中に何度も目が覚めていたんだ」「思ったより深い睡眠が少ないな」と気づくことがあります。気づきがあることで、寝る前の習慣を見直したり、生活改善のきっかけになるのです。

運動中の活用方法

また、運動を安全に効率よく行うのにも役立ちます。

- 心拍数ゾーンを意識する:ウォーキングやジョギング中に心拍数を確認し、「脂肪燃焼ゾーン」「持久力アップゾーン」など目的に合った運動ができます。

- 無理をしすぎない:息が上がりすぎている時や、心拍数が高すぎる時に休憩をとる目安になります。

- モチベーション維持:消費カロリーや達成度がリアルタイムで見えるので、「今日はあと500歩歩こう!」と前向きになれます。

運動処方箋の活用

当院では「CPX(心肺運動負荷試験)」を行い、あなたの心肺機能や体力レベルを科学的に測定します。その結果に基づいて「運動処方箋」を発行しています。

例えば:

- 週に3回、30分程度のウォーキングを推奨

- 心拍数110~120を目安に運動

- 無理なく脂肪燃焼を目指す強度設定

こうした処方箋とウェアラブルデバイスを組み合わせれば、

「自分に合った運動を、数値を見ながら安心して続ける」ことができます。

※運動処方箋について詳しく知りたい方はこちら

データは便利。でも“万能”ではない

もちろん、こうしたデータはとても役立ちますが、過信は禁物です。

- 医療用の機器ではないため、正確性は限定的

- ストレスや睡眠の数値は「推定」であり、あくまで参考値

例えば「睡眠スコアが低かったから今日は体調が悪いに違いない」と決めつけてしまうと、逆に不安になりかねません。あくまで「自分を知るための目安」として活用するのがポイントです。

日常で活かす!おすすめの使い方

「機能が多すぎて何から見ればいいかわからない」という方もいると思います。最初は以下のシンプルな使い方から始めてみるのがおすすめです。

- 歩数を意識する

1日8000歩を目安に、生活に運動を取り入れる。 - 睡眠時間を記録する

寝不足が続いていないかチェック。 - 心拍数の変化を見る

普段より高ければ疲労や体調不良のサインかも。

「今日は昨日より歩けた」「睡眠の質が上がった」など、ちょっとした変化がモチベーションになります。

まとめ

ウェアラブルデバイスは、これまで“感覚”に頼っていた健康管理を“データ”に変えてくれる便利なツールです。

心拍変動や睡眠スコアなど、日常生活では気づけない小さな変化に気づくことができます。

ただし、万能ではなく、あくまで“参考値”。データに縛られるのではなく、「自分を知るための手がかり」として上手に取り入れるのがポイントです。

これから医療との連携が進めば、もっと身近に、自分の健康を守る強力な味方になっていくでしょう。

Recruit

We are looking for staff.

We aim to create an environment where employees can work with a smile so that we can provide medical services that satisfy our patients.

Please feel free to visit us for a tour.