All in Good Health.

Healthy mouth, body and mind.

Keyakizakaue Medical and Dental Clinic offers dentistry, cardiology, medical care, and general internal medicine.

We offer complete appointments and private rooms to ensure your time is well-spent,

Our specialists will provide you with the best treatment in privacy.

Most Viewed Pages

7 Features

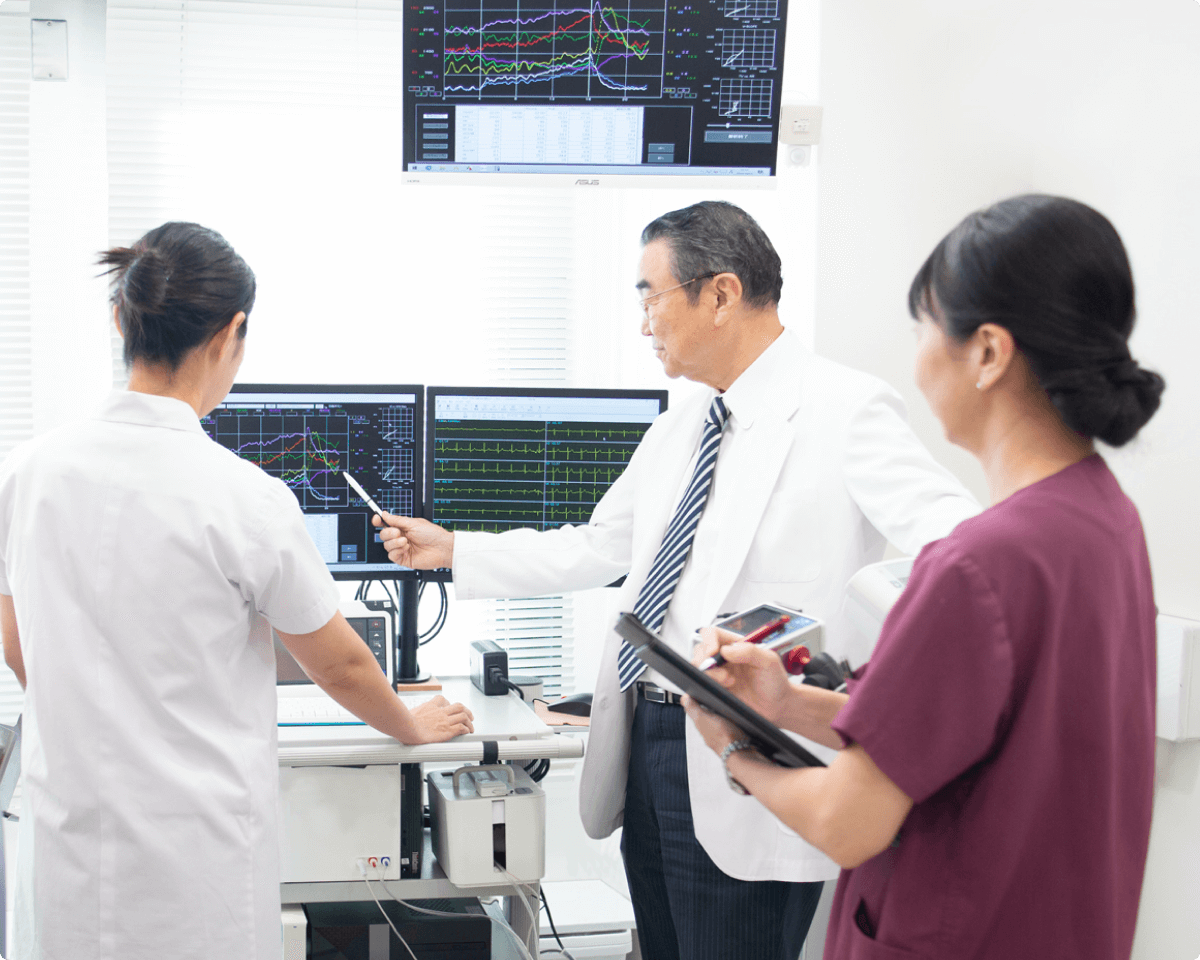

1. We provide highly specialized outpatient care.

A medical specialist is defined as "a physician who has received appropriate education and acquired sufficient medical skills in his or her respective field of practice and is able to provide standardized, specialized medical care that is trusted by patients. Our board-certified physicians, who are assured of their high clinical competence, provide the best, highest quality, and most advanced care to our patients.

Qualifications2. Highly accurate medical examinations using the latest equipment

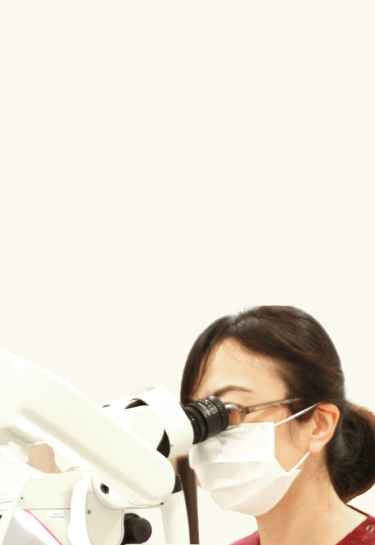

Dental Microscope Microscopes

We have introduced a dental microscope. This instrument can magnify the field of view up to approximately 40 times that of the naked eye, allowing for high-definition observation when a level of precision treatment that is impossible with the naked eye is required.

Medical Echo Versana Premier

It is possible to evaluate the morphology and dynamics of the intracardiac lumen and valves by tomography, M-mode, and various Doppler methods, as well as to perform various analyses such as time-phase analysis. It is a test that can be used for basic and various evaluations in cardiovascular diseases.

Facilities3. We provide seamless treatment through internal medicine and dentistry.

Keyakizakaue Medical and Dental Clinic offers both cardiology and dentistry services. For those who have systemic diseases such as heart disease and are anxious about undergoing dental treatment, dental treatment can be performed under the supervision of a cardiologist. We can also provide dental treatment with intravenous sedation by an anesthesiologist.If you have ever been anxious about receiving dental treatment, please contact us.

About Us

4. Waiting time is minimal by appointment only.

By making appointments, we can eliminate unnecessary waiting time and ensure that the patient is treated with care and efficiency. The medical department charges an appointment fee as part of selective medical care.

5. All treatment is done in a completely private room.

We do not want people to know too much about your mouth or even your body... All of our medical and dental rooms are completely private. We provide a private room for you to receive a medical examination in a space where your privacy is protected.

6. We also see patients on Sunday mornings.

We see patients on Sunday mornings. Even those who are busy on weekdays can come to our office.

7. We are closely affiliated with major hospitals in the area.

In accordance with a national policy, local medical institutions and core hospitals are required to share the same roles, and the clinic has established a wide range of partnerships not only with core hospitals in Minato-ku, but also with specialized hospitals and university hospitals that specialize in cardiovascular diseases to respond to various situations.

For Medical ProfessionalsFirst Visit

Information about medical and dental office hours and the flow of medical examinations.

More

News

2025.6.5定期的な歯科検診が、あなたの健康寿命を変える

~お口の健康は、全身の健康の入り口~

みなさんは「歯医者さん」に行くのはどんなときですか?

「歯が痛くなったら行く」「詰め物が取れたから行く」――そんなふうに思っていませんか?

もちろん、痛みや違和感があればすぐに歯科を受診することはとても大切です。ですが、本当に歯と体の健康を守るためには、「何もないとき」こそ歯科に行くことが大切なのです。

この記事では、「なぜ年に一度は歯科健診を受けるべきなのか」、その理由とメリットをわかりやすくお伝えします。

■ 痛くなくても歯周病?

日本人の約8割がかかっていると言われている「歯周病(ししゅうびょう)」は、初期にはほとんど痛みや自覚症状がありません。

• 朝起きたときに口の中がネバつく

• 歯ぐきから血が出る

• 歯が浮いたような感じがする

こういった症状が出たときには、すでに中等度~重度の歯周病に進行しているケースもあります。

歯周病が進むと、歯を支える骨が溶けてしまい、最終的には歯が抜けてしまうことも。歯を失う原因の第1位はむし歯ではなく、歯周病です。

■ 歯周病は「口の中の病気」ではない?

さらに近年では、歯周病が「全身の病気」と深く関係していることがわかってきました。

歯周病が関係すると言われている病気の例:

• 心筋梗塞・脳梗塞などの動脈硬化性疾患

• 糖尿病の悪化

• 誤嚥性肺炎(高齢者の肺炎の多く)

• 低体重児出産や早産

• 認知症の進行リスク

歯周病菌が血管や肺など全身に影響を与えるため、**「お口の健康=全身の健康」**という考え方が、世界中で広がっています。

■ 歯科検診で何がわかるの?

歯科健診では、以下のようなチェックを行います:

• 歯の表面・むし歯のチェック

• 歯ぐきの状態、歯周病の進行度

• 歯石やプラーク(歯垢)の付き具合

• 噛み合わせのバランス

• 入れ歯や被せ物の状態確認

• 生活習慣・ブラッシングのアドバイス

プロの目でチェックしてもらうことで、自分では気づきにくい小さな異常を早期発見できるのです。

■ 検診で「予防」ができるという価値

むし歯も歯周病も、「予防」することが可能です。

初期の段階で見つかれば、簡単な処置で済みますし、時間も費用も最小限です。

しかし、症状が進んでから治療を始めると…

• 長期間の通院が必要

• 費用が高額になる

• 歯を削ったり抜いたりする必要がある

• 自分の歯を失ってしまうリスクがある

だからこそ、「痛くないうちに行く検診」が本当に大事なのです。

■ 歯の健康が「人生の質」を決める

「歯が1本なくなるだけで、食べられるものが変わる」

「よく噛めなくなって、体力が落ちた」

「入れ歯が合わなくて、外食が楽しめなくなった」――

こんな声を、歯科現場ではたくさん耳にします。

歯があることで:

• 食事をおいしく食べられる

• はっきり発音できる

• 表情が自然になり、人と話すのが楽しくなる

• 認知症や寝たきりのリスクを下げられる

つまり、歯を守ることは「自分らしい人生を長く楽しむ」ことにつながるのです。

■どのくらいの頻度で歯科検診は必要?

生活習慣や口の中のコンディションによって歯科検診の必要な頻度は異なります。歯科検診の際に個人個人の口の中のアセスメントを行い、次回の定期健診の目安をお伝えします。リスクが高い人では月に一度、リスクが低い人でも半年に一度の検診とクリーニングをおすすめしています。

■ 医科と連携する歯科の役割

当クリニックでは、循環器内科と歯科が連携して、患者さまの全身の健康を支えるチーム医療を実践しています。

たとえば:

• 高血圧や心臓病がある方の口腔ケア

• 内科医によるモニタリング下での歯科治療

• 手術前の歯科検診によるリスク管理

医科と歯科が情報を共有し、あなたの健康を**“お口から、体まで”**一緒に守ります。

■ 最後に:歯医者さんを「怖いところ」にしないために

子どもの頃に「痛い」「怖い」というイメージを持ったまま、大人になっても歯科から足が遠のいている方も多いと思います。

でも今の歯科は、できるだけ削らず、痛みを少なく、怖くない診療を目指しています。

定期的な検診を「自分を大切にする時間」として、ぜひ気軽に歯科へ足を運んでください。

【まとめ】

• 歯周病は痛みなく進行し、放っておくと歯が抜ける

• 歯周病は心臓病や糖尿病など、全身の病気にも関係する

• 定期的な検診で早期発見・予防ができる

• 歯の健康は「食べる・話す・生きる」すべてに関わる

• 当院では医科と歯科が連携し、あなたの健康をトータルで支えます

「歯が痛くなったら行く」から、「何もないときに行く」へ。

その一歩が、将来の自分を守る大切な習慣になります。

2025.4.24スマホ首・猫背が老け顔の原因!?

姿勢を整えて若々しくなる方法

こんにちは。毎日スマホやパソコンを使う時間が長くなっていませんか?気づけば肩が前に出ていたり、首が前に突き出ていたり…。

実はその姿勢、見た目年齢をぐっと上げてしまっているかもしれません。特に「スマホ首」や「猫背」は、フェイスラインのたるみや二重あご、疲れた印象の原因となることが分かってきています。

今回は、スマホ首・猫背が顔の老化にどう関わるのか、そして若々しさを取り戻すための簡単なストレッチや生活習慣について詳しくご紹介します!

スマホ首・猫背とは?

◆ スマホ首(ストレートネック)

スマホを長時間使っていると、無意識に首が前に出る「前傾姿勢」になります。この状態が続くと、本来カーブを描いているはずの首の骨がまっすぐに変形し、「ストレートネック」と呼ばれる状態に。

これがいわゆる「スマホ首」です。

スマホ首になると…

- 首の筋肉が常に緊張

- 肩こり・頭痛が起こりやすくなる

- あごの下に脂肪がたまりやすく、二重あごに

◆ 猫背

背中が丸くなり、肩が前に出る姿勢が「猫背」です。特にデスクワークやスマホ使用中に多くみられる姿勢で、長時間この姿勢が続くことで筋肉のバランスが崩れ、顔や体のラインに影響が出ます。

猫背が続くと…

- 胸が圧迫されて呼吸が浅くなる

- 肌のくすみや疲れた表情の原因に

- 顔の筋肉がたるみやすくなる

姿勢の悪化が「老け顔」を作るワケ

スマホ首や猫背になると、顔に次のような変化が起こりやすくなります。

① フェイスラインのたるみ

顔の皮膚や筋肉は、重力の影響を強く受ける部分です。姿勢が悪いと、筋肉のバランスが崩れて支えが弱まり、あご下や頬のラインがたるんできます。

② 二重あご

首が前に出た状態で長時間過ごすと、あご下に脂肪がつきやすくなり、リンパの流れも滞るため老廃物がたまります。結果、くっきりした二重あごに。

③ 顔全体が下がる・疲れて見える

姿勢が崩れることで、頭を支えるために顔の筋肉も無理に働くようになります。その結果、表情筋が疲労し、顔がむくんだりたるんだりしやすくなります。

姿勢を整えると、見た目年齢が若返る!

逆に言えば、姿勢を整えることで以下のようなポジティブな変化が期待できます。

- フェイスラインがすっきりする

- 目元や口角が上がり、明るい表情に

- 血流が改善し、肌ツヤが良くなる

- 呼吸が深くなり、自律神経が整う

姿勢改善は、まさにナチュラルなアンチエイジング。化粧品やマッサージよりも根本的な対策になります。

毎日できる!姿勢を整える簡単ストレッチ

ここでは、スマホ首・猫背を改善するための簡単なストレッチを3つご紹介します。朝や寝る前、仕事の合間などにぜひ取り入れてみてください。

① 開口ストレッチ(あご・首周りのリリース)

【やり方】

- 椅子に座り、背筋を伸ばす。

- ゆっくり口を「限界まで」開けて、5秒キープ。

- ゆっくり閉じる。

- これを 5回繰り返す。

【効果】

・あご周りの筋肉をほぐし、二重あごを予防

・フェイスラインのリフトアップ

・噛み締め癖の改善にも効果的

② 壁ピタ姿勢チェック&ストレッチ

【やり方】

- 壁に背中をつけて立つ。

- 後頭部・肩甲骨・お尻・かかとが壁につくようにする。

- 自然に立ち、5秒キープ。

- その姿勢を覚えて、壁から離れて同じ姿勢を維持する。

【効果】

・姿勢リセット

・猫背改善

・正しい重心を身体に覚えさせる

③ 肩甲骨はがしストレッチ

【やり方】

- 両手を肩にのせ、肘で大きく円を描くように前後に回す。

- ゆっくり10回ずつ行う。

【効果】

・肩こり予防

・胸が開きやすくなり、猫背改善

・首の緊張をほぐし、顔のむくみにも◎

日常生活で気をつけたいポイント

● スマホを見るときは目線の高さを意識

→ 顎を引いたままスマホをのぞき込むのではなく、目の高さまでスマホを上げるようにしましょう。

● 長時間のデスクワークでは1時間に1回は立つ

→ 座りっぱなしは猫背を悪化させます。ストレッチをしたり、少し歩いたりして体をリセット。

● バッグの持ち方にも注意

→ いつも同じ肩にかけていると、体が歪んで姿勢が崩れやすくなります。左右交互に持つなど工夫を。

まとめ:今日からできる、見た目年齢リセット習慣!

姿勢は無意識のうちに崩れがち。でも、日々のちょっとした意識とストレッチを取り入れることで、 見た目にも、体にも、心にも良い変化 が生まれます。

猫背やスマホ首を放っておくと、フェイスラインのたるみや疲れ顔につながってしまいますが、改善すれば若々しさが戻る!

これは年齢に関係なく、誰にでも可能です。

ぜひ、今日から「ながらストレッチ」や「壁ピタ姿勢」を取り入れて、姿勢美人&フェイスラインすっきりを目指していきましょう!

2025.3.20白湯のススメ:体を内側から整える魔法の習慣

こんにちは!最近、健康のために白湯を飲む習慣を始めました。そこで、飲みやすい温度をキープできるように魔法瓶を購入。毎朝 1.5リットルのお湯を沸かし、それを魔法瓶に入れておき、飲むときには少し水を足して温度を調整しながら、一日かけて飲みきるようにしています。

実際に続けてみると、体がじんわり温まる感覚があり、 冷えの改善や便通のスムーズさ を感じるようになりました。何より、朝から白湯を飲むことで一日のスタートがスッキリし、体調が整いやすくなった気がします。

「白湯が体にいい」とよく聞きますが、具体的にどんな効果があるのでしょうか? 今回は 白湯の健康効果や飲み方のポイントについて、調べてお伝えしたいと思います!

1. 白湯とは?ただのお湯とどう違うの?

白湯(さゆ)とは、一度沸騰させたお湯を適温まで冷ましたもののことを指します。普通の水やお湯と何が違うのかというと、白湯には「温める」というひと手間が加えられている 点がポイントです。

白湯は特にインドの伝統医学アーユルヴェーダでも推奨されており、「体の毒素を排出するデトックス効果がある」とされています。実際に、白湯を飲むことで代謝の向上や消化のサポートに役立つと考えられています。

2. 白湯を飲むことで得られる5つのメリット

① 体を温めて冷え性を改善

白湯を飲むと、体の深部(内臓)からじんわりと温まるため、冷え性の改善に役立ちます。

特に女性は手足が冷えやすい人が多いですが、これは血行が滞っていることが原因のひとつ。白湯を飲むことで血流が促進され、体全体がポカポカしやすくなります。

② 消化を助け、便秘を解消

朝に白湯を飲むことで、 腸が刺激されて動きが活発になるため、便秘解消にも効果的です。

特に、起き抜けのタイミングでコップ1杯の白湯をゆっくり飲むと、胃腸が温まり、自然な便意を促してくれます。

③ 代謝がアップして痩せやすい体に

白湯を飲むことで基礎代謝が向上し、脂肪燃焼が促されるため、ダイエットにも効果が期待できます。

冷たい水よりも温かい水のほうが消化器官に負担をかけにくく、内臓の働きをサポートしてくれるので、健康的に痩せたい人には特におすすめです。

④ 老廃物の排出(デトックス)効果

白湯を飲むことで腎臓の働きが活性化し、体内の老廃物の排出を助けることができます。

朝に白湯を飲むと、一晩かけて体内に溜まった老廃物を流し出しやすくなるため、むくみや肌荒れの改善にもつながります。

⑤ 自律神経を整えてリラックス

温かい白湯を飲むことで、副交感神経が優位になり、リラックス効果が得られると言われています。

特に、ストレスが多い現代人は交感神経が優位になりすぎることが多いため、白湯を飲んでリラックスする習慣をつけると良さそうですね。

3. 白湯の正しい飲み方とタイミング

① 朝起きてすぐに飲む

朝は体が水分不足になりがちなので、起床後すぐにコップ1杯(約200ml)の白湯を飲むのが理想的です。

② 1日600ml~800mlを目安に

飲みすぎると体に負担がかかるため、1日600ml~800ml を目安にするのが良いようです。

白湯の飲みすぎは、むくみ、消化不良、下痢などの原因になる可能性があるようです。

何事も適度が大切ですね。

③ 食前や食後30分後に飲む

・ 食前に飲むと食欲をコントロール しやすい

・ 食後30分後に飲むと消化をサポート できる

特にダイエット目的の人は、 食事の30分前に白湯を飲むこと 食べ過ぎを防ぐことができます。

4. 白湯をもっと楽しむ!おすすめのアレンジ

白湯の味に飽きてしまったときは、ちょっとしたアレンジを加えるのもおすすめです。

① レモン白湯

→ ビタミンC補給&デトックス効果UP

作り方:白湯に レモン1~2滴 を加えるだけ!

② 生姜白湯

→ 体を温める効果UP

作り方:すりおろした生姜を 小さじ1/2 入れて混ぜる

③ ハチミツ白湯

→ リラックス効果&喉のケアに

作り方:ハチミツを 小さじ1 混ぜる

5. まとめ:白湯習慣で健康的な毎日を!

白湯は、たったコップ一杯でも体調を整える効果が期待できる、シンプルだけど優秀な健康法です。

✅ 冷え性改善&血流アップ

✅ 便秘解消&腸の働きをサポート

✅ 基礎代謝UPでダイエット効果

✅ デトックス効果で美肌に

✅ 自律神経を整えてリラックス

私自身、毎朝白湯を飲む ようになってから、 体の調子が格段に良くなりました!

今回調べてみて、1.5Lは飲みすぎだったようなのでこれからは気を付けたいと思います。。。

ぜひ皆さんも、 白湯習慣 を取り入れて、体の変化を感じてみてくださいね!

2025.3.5その不調は食いしばりから!?

~食いしばり・歯ぎしりによるトラブルを防ぎ、フェイスラインをスッキリ!~

「朝起きたら顎がだるい」「頬が張ってきた気がする」こんな悩み、ありませんか?

それ、もしかしたら無意識の食いしばりや歯ぎしりが原因かもしれません。

現代社会ではストレスや緊張、スマホ・PC作業の増加により、食いしばりや歯ぎしりが増えていると言われています。放置しておくと顎関節症だけでなく、フェイスラインの崩れや肩こり・頭痛など、さまざまな不調を引き起こす可能性も…。

そこで今回は、食いしばり・歯ぎしりのトラブルを防ぎ、スッキリしたフェイスラインを保つための簡単なストレッチをご紹介します!

🦷 食いしばり・歯ぎしりが引き起こすトラブルとは?

- 顎関節への負担 → 顎関節症

食いしばりや歯ぎしりは、顎の関節に強い負担をかけます。これが続くと、「口が開けにくい」「顎がカクカク音がする」「顎に痛みがある」といった顎関節症の症状が現れることも。 - フェイスラインの崩れ → エラ張り・むくみ

強い咬筋(こうきん:噛むときに使う筋肉)が緊張すると、エラが張ったように見え、フェイスラインがぼやけることがあります。また、筋肉が硬くなるとリンパの流れも悪くなり、むくみやすくなります。 - 歯や歯ぐきへのダメージ

食いしばりや歯ぎしりは、知らないうちに歯の表面(エナメル質)をすり減らし、知覚過敏や歯の破折を引き起こすことも。また、歯周病の悪化や歯が動いて噛み合わせが悪くなるリスクもあります。 - 肩こり・頭痛・耳鳴り

顎の周りの筋肉が緊張すると、首や肩の筋肉まで硬くなり、肩こりや頭痛を引き起こします。また、顎の近くを通る神経が圧迫され、耳鳴りやめまいにつながることもあります。

🧐 あなたは大丈夫?食いしばり・歯ぎしりチェックリスト

✅ 朝起きたときに顎が疲れている、痛む

✅ 無意識に歯を食いしばっていることがある

✅ 頬の内側に噛み跡がついている

✅ こめかみや顎がよく張っていると感じる

✅ ストレスを感じやすく、集中すると歯を噛みしめがち

2つ以上当てはまった方は要注意! 今すぐできるストレッチで、筋肉の緊張を解きほぐしていきましょう。

💆♀️ 食いしばり・歯ぎしり解消!フェイスラインを整える簡単ストレッチ

① 咬筋(こうきん)ほぐしストレッチ

👉 効果: エラの張りを解消し、フェイスラインをスッキリさせる

やり方

- 指の腹(人差し指・中指)を使い、耳の少し前、頬骨の下にある硬い筋肉(咬筋)を探します。

- その部分を軽く押しながら、円を描くようにゆっくりほぐす(1か所10秒×3回)

- 口をゆっくり開閉しながら行うと、より効果的!

⏳ 空き時間に:デスクワーク中やテレビを見ながら、1日2~3回が目安

⑤ 開口ストレッチ

👉 効果: 顎の可動域を広げ、筋肉のこわばりを和らげる

やり方

- 上を向いてゆっくりと口を大きく開ける(辛くない範囲で)

- 最大に開けたら、5秒キープ

- ゆっくり閉じる

✅ 10回×2セットを目安に行いましょう

③ 舌回しストレッチ

👉 効果: 顔全体の筋肉を柔らかくし、むくみを解消

やり方

- 口を閉じたまま、舌先で外側の歯ぐきをなぞるように円を描く

- 右回り・左回りそれぞれ10回ずつ行う

⏳ 空き時間に:歯磨き後や寝る前、1日1~2回

④ 肩・首ほぐしストレッチ

👉 効果: 顎周りの筋肉をゆるめ、肩こり・頭痛予防に

やり方

- 頭を右に倒し、左肩を下に引き下げる

- 首筋が伸びるのを感じながら、30秒キープ

- 反対側も同様に行う

⏳ 空き時間に:仕事の合間や寝る前に2セット行う

📣 日常生活でできる「食いしばり予防」3つのコツ

- 上下の歯を離すクセをつける

「リラックス時、上下の歯は接触しない」のが通常。意識して唇だけ閉じ、上下の歯は離した状態をキープしましょう。20分ごとにアラームをかけ、その時に歯と歯がくっついていないか確認する方法もおすすめです。 - 姿勢に注意!

下を向いていると自然と歯がくっついた状態になります。できる時はなるべく顔を少し上向きにすると食いしばりしにくくなります。 - 寝る時にナイトガードをつける

夜間の歯ぎしり予防には、ナイトガードをつけて寝るのがおすすめ。

当院でカスタムのナイトガードも作れますので、お気軽にご相談ください。

🏥 顎の不調が続く場合はクリニックへ

もし、「痛みが強い」「口が開けにくい」といった症状がある場合は、早めに歯科医に相談しましょう。

2025.2.20あなたのビタミン不足タイプ診断!

足りない栄養素、チェックしてみませんか?

最近、「なんとなく調子が悪い」「疲れが取れない」「肌荒れが気になる」……そんな不調を感じることはありませんか?

もしかしたら、それはビタミン不足のサインかもしれません。

まずは、簡単なチェックリストであなたのビタミン不足タイプを診断してみましょう!

🔍 ビタミン不足診断チェックリスト

以下の質問に「はい」または「いいえ」で答え、「はい」の数をカウントしてください。

Aグループ

✅ 最近、疲れやすい・だるさが続く

✅ 仕事や家事のストレスが多い

✅ 肩こりや筋肉痛が取れにくい

✅ 炭水化物(ごはん・パン・麺類)をよく食べる

✅ お酒を飲む機会が多い

Bグループ

✅ 口内炎や口角炎ができやすい

✅ 肌荒れやニキビが気になる

✅ 髪のパサつき、抜け毛が増えた

✅ 目の充血や乾燥が気になる

✅ 爪が割れやすくなった

Cグループ

✅ 風邪をひきやすくなった

✅ シミやくすみが気になる

✅ 乾燥肌で保湿しても潤わない

✅ ストレスを感じると体調が悪くなる

✅ タバコを吸う、または受動喫煙の機会が多い

📝 診断結果:あなたのビタミン不足タイプは?

🔹 Aのチェックが多かった方 →「疲労&ストレス型」ビタミンB1・B6不足かも!

✔ こんな人におすすめ:

- 疲れが取れない、だるさが続く

- お酒をよく飲む、または糖質の多い食事が多い

- ストレスが溜まりやすい

🟢 ビタミンB1・B6の働き

ビタミンB1は糖質をエネルギーに変換し、疲労回復を助けるビタミン。B6は神経伝達をサポートし、ストレスを軽減する働きがあります。

🍽 食事で摂るなら

豚肉、玄米、大豆、バナナ

💉 即効性を求めるなら →「にんにく注射(ビタミンB1+B6)」

ビタミンB1・B6を直接体内に取り入れることで、即効的に疲労回復&ストレスケアが期待できます!

🔹 Bのチェックが多かった方 →「肌・粘膜トラブル型」ビタミンB2・B6不足かも!

✔ こんな人におすすめ:

- 口内炎・口角炎ができやすい

- 肌荒れ、ニキビがなかなか治らない

- 髪や爪が弱くなった

🟠 ビタミンB2・B6の働き

ビタミンB2は皮膚や粘膜の健康を保ち、B6はホルモンバランスを整えて肌トラブルを防ぎます。

🍽 食事で摂るなら

卵、レバー、ヨーグルト、青魚

💉 即効性を求めるなら →「ビタミンB2・B6注射」

肌や粘膜の回復をサポートするビタミンをダイレクトに補給!定期的に受けることで、肌トラブルの予防が期待できます。

🔹 Cのチェックが多かった方 →「免疫&美白ケア型」ビタミンC不足かも!

✔ こんな人におすすめ:

- 風邪をひきやすい、治りにくい

- シミやくすみが気になる

- 乾燥肌が続いている

🟡 ビタミンCの働き

抗酸化作用で細胞を守り、免疫力をアップ!また、美白やコラーゲン生成をサポートし、肌のハリを保ちます。

🍽 食事で摂るなら

柑橘類(レモン、オレンジ)、ピーマン、ブロッコリー

💉 即効性を求めるなら →「ビタミンC注射」

体内に直接ビタミンCを届けることで、吸収率アップ!美白・美肌ケアや免疫力アップをしたい方におすすめです。

💉 ビタミン注射で手軽にケアしませんか?

食事やサプリメントでの摂取が理想ですが、忙しい毎日ではなかなか難しいもの。そんなときは、吸収率が高く即効性のあるビタミン注射を試してみませんか?

🔹 疲れ・ストレス対策に → にんにく注射(ビタミンB1・B6)

🔹 肌・粘膜ケアに → ビタミンB2・B6注射

🔹 免疫&美白ケアに → ビタミンC注射

✅ 一度試してみたい方は、当院のビタミン注射メニューをご覧ください!

🔗https://kmdc.tokyo/medical/agingcare/#vitamin

あなたにピッタリのビタミン補給法を見つけて、体の内側から健康&美しさを手に入れましょう!

Recruit

We are looking for staff.

We aim to create an environment where employees can work with a smile so that we can provide medical services that satisfy our patients.

Please feel free to visit us for a tour.